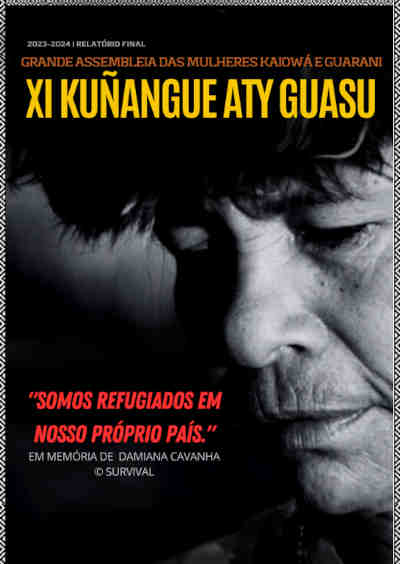

Crimes apurados pela Comissão Nacional da Verdade sugerem violências reiteradas contra indígenas entre 1946 e 1988.

Por Guilherme Pimenta, g1 Minas — Belo Horizonte

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/O/i/3pCodHS9G4phOih5KrqQ/arara.jpg)

Indígena da etnia Krenak foi amarrado em pau-de-arara durante desfile da ditadura militar; imagem real — Foto: MPF/Divulgação

“Mais de 8.350 indígenas foram mortos no período de investigação da Comissão Nacional da Verdade, entre 1946 e 1988”, disse o procurador Edmundo Antônio Dias, do Ministério Público Federal de Minas Gerais (MPF-MG). Os números foram discutidos em uma audiência pública na última quinta-feira (27), em Belo Horizonte.

Não apenas os números, mas o contexto político e a violência contra os direitos humanos dos povos originários do Brasil estiveram na pauta. O cenário foi trazido pelos relatórios da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e da Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg), que sugerem a criação de uma comissão independente e específica para casos de violência contra indígenas.

Crimes de tortura, agressão física e assassinatos foram investigados, além da subtração de terras. O número de vítimas catalogadas ultrapassa 8 mil, muito superior às demais vítimas reconhecidas pelo regime militar: 434 mortos ou desaparecidos.

“É um número absurdamente grande, mas, se compararmos com a estimativa dos indígenas mortos na ditadura militar, o número é mais de 19 vezes maior. A CNV teve a humildade de reconhecer que não foi possível investigar todas as violações [contra indígenas], mais até pelo fato de que foram tantas, reiteradas, tão disseminadas, que não foi possível investigar com a profundidade necessária”, afirmou o procurador.

LEIA TAMBÉM:

Por isso, além das 29 recomendações gerais resultantes do relatório da CNV, também foram debatidas as recomendações temáticas. A principal delas prevê a necessidade de instauração de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV). Situação que, na opinião do promotor, foi negligenciada pela administração pública.

“Essa interrupção do aprofundamento necessário da memória do país é o que permitiu que o Brasil chegasse aos dias atuais em um contexto absolutamente autoritário. Falas autoritárias, manifestações de autoritarismo, com certa disseminação do desapreço da democracia que vemos em falas aqui e ali”, disse Edmundo.

A recomendação também foi proposta por um relatório independente enviado pela Covemg. A comissão estadual sugeriu um olhar centralizado para o esclarecimento de casos de violações de direitos humanos dos indígenas, com uma visão mais abrangente, além do período entre 1946 e 1988, apurados pela CNV, atualmente.

“O objetivo principal foi discutir a criação dessa comissão. O secundário, foi suscitar o debate. A audiência pública teve transmissão pelo YouTube e houve muitos acessos, mais de mil. Tratamos com os povos indígenas dentro dessa lógica de protagonismo que eles têm que ter, qual o formato de CNIV que eles, os povos originários do nosso país, querem”, contou Edmundo.

De acordo com o promotor, “a ata da audiência pública será disponibilizada para dar conhecimento público e, em seguida, debater os encaminhamentos em reuniões do Ministério Público Federal e com autoridades competentes.”

Fazenda Guarani

Em Minas Gerais, a Covemg também sugeriu o tombamento do casarão da fazenda Guarani, em Carmésia, na Região do Vale do Rio Doce. O objetivo é transformar o local em um espaço de memória que abrigue a história do povo Pataxó e do município, além de uma nova demarcação de terra da etnia Xakriabá, integrando a área conhecida como Peruaçu, território considerado sagrado para o povo.

Em setembro do ano passado, a 14ª Vara Federal de Minas Gerais condenou a União, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o governo do estado por violações dos direitos humanos e civis do povo Krenak durante a ditadura militar.

Em 1972, o povo Krenak foi expulso de suas terras ancestrais em Resplendor, no Leste de Minas Gerais, pelo governo e obrigado a viver na Fazenda Guarani, pertencente à Polícia Militar (PM), em Carmésia, a mais de 300 quilômetros de distância de suas terras. A medida foi tomada para facilitar a ação de posseiros vizinhos que tomaram os mais de 4 mil hectares dos indígenas.

Ditadura militar, uma ferida aberta na aldeia Ocoy

Violações sofridas pelos Avá-guarani durante a construção da usina de Itaipu são recontadas no cotidiano da aldeia. Povos indígenas temem pelo futuro sob Bolsonaro e planejam mobilização

Crianças da etnia avá-guarani, na aldeia Ocoy.ARQUIVO (CIMI)

Crianças da etnia avá-guarani, na aldeia Ocoy.ARQUIVO (CIMI)

As marcas deixadas pela ditadura militar ainda são uma ferida aberta na memória da aldeia Ocoy, uma comunidade de indígenas Avá-guarani localizada em São Miguel do Iguaçu, a quase 600 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. Há décadas, os xeramõi — lideranças espirituais da etnia — repetem a mesma história para as novas gerações. Nas escolas ou nas casas de reza, contam como viram suas terras serem engolidas pelas águas da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, uma obra emblemática da política desenvolvimentista da ditadura militar. Os relatos daquela época são reproduzidos pelos mais jovens com imagens das ocas incendiadas e pressões violentas para expulsar os "parentes" da área que seria ocupada pelo megaempreendimento. O Governo adotou subjetivos "critérios de indianidade" para determinar quem teria direito à terra e reconheceu apenas cinco das doze famílias da região como tradicionalmente indígenas. O projeto desenvolvimentista, cuja construção começou em 1973, culminou em um êxodo da etnia a outros Estados do Brasil e ao Paraguai.

"É triste quando os nossos xeramõis contam o que presenciaram, todo mundo fica emocionado", diz o cacique Celso Ocoy. Ao longo dos anos, parte dos avás-guarani que emigraram voltou para as áreas do entorno da terra tradicional, próximo ao que era o Rio Paraná. O curso do rio foi interrompido pela obra, criando o lago artificial Itaipu. Nas margens dele, vive esta comunidade indígena. A Ocoy é uma das três reservas guaranis reconhecidas pelo Governo. Seus 251 hectares, porém, já não são suficientes para a comunidade de cerca de 800 indígenas que vivem ali. "A gente sofre muito com o espaço. Não tem espaço pra moradia", conta o cacique. Rodeada por plantações de soja, a aldeia se vê espremida no território para onde foram provisoriamente deslocados na época da construção da usina e lá ficaram, contraindo doenças e vivendo em condições cada vez mais difíceis. "Antes tinha ainda mato, alguma coisa para caçar. Hoje mudou totalmente", lamenta o cacique Celso.

"Os xeramõi contam a história da nossa aldeia para os alunos porque não pode se perder o que o nosso mais velho presenciou de violência. Levamos a história deles na nossa luta", diz o cacique. A ditadura militar brasileira via os indígenas como empecilho para o desenvolvimento que almejava, com a realização de grandes obras e aberturas de estradas. Adotava uma política assistencialista aos povos tradicionais, muitos deles incorporados na realização das obras sob o argumento de integrá-los à sociedade. Em nome deste desenvolvimento, o regime foi deixando um rastro de massacres, doenças, torturas e remoções forçadas em comunidades indígenas pelo Brasil. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014, mais de 8.000 indígenas foram assassinados no período militar (1964-1985) — uma conta que o país ainda não conseguiu reparar.

Indígenas avá-guarani na Aldeia Ocoy.ARQUIVO PESSOAL (CIMI SUL)

Indígenas avá-guarani na Aldeia Ocoy.ARQUIVO PESSOAL (CIMI SUL)

A comissão estima que cerca de dez etnias desapareceram por culpa ou omissão da ação do Governo militar. E há casos emblemáticos de violação, como por exemplo o dos Waimiri Atroari, que foram massacrados durante a construção da BR-174, na década setenta. Dos 3.000 indígenas que havia antes da obra, restaram 350. Os yanomami, um dos povos mais isolados do Brasil até hoje, tiveram suas terras invadidas por garimpeiros no período com o aval do regime. Já os indígenas Avá-Canoeiro, do Tocatins, foram capturado por órgãos públicos federais e expostos em uma fazenda em um quintal cercado.

Comissão da Verdade estima a morte de 8.300 indígenas no país durante o regime militar

Ao investigar o caso dos Avá-guarani, a Comissão da Verdade derrubou a narrativa de que o Governo havia sido generoso ao reconhecer 251 hectares à etnia. Estudos do Governo indicavam à época que os indígenas ocupavam apenas 34 hectares antes da construção da reserva, um dado considerado inverídico até mesmo por funcionários da Itaipu ouvidos pela comissão. O relatório final reconhece que os indígenas foram alvo de violações que envolvem um intenso esbulho de suas terras e que, no final, as comunidades ficaram com um território bem menor do que ocupavam.

A ditadura aboliu a demarcação nas regiões fronteiriças em nome da "segurança nacional", e os grupos de trabalho politizados sequer reconheceram os indígenas como tais. Hoje, a usina de Itaipu desenvolve uma série de projetos de apoio à agricultura, à pesca e à cultura dos indígenas Avá-guarani. Mas o fato é que, naquela época, em conflito pela colonização agrícola e por Itaipu, os indígenas tiveram uma série de direitos violados. Um ex-funcionário da usina chegou a entregar à comissão imagens nas quais funcionários comemoravam os incêndios que causavam nas aldeias. Essas imagens, no entanto, não foram incluídas no relatório final. "A gente sabe da história que aconteceu aqui no oeste do Paraná. Nossos parentes foram tirados, carregados. Mandaram embora mesmo", conta o cacique Celso.

Funcionários da Itaipu comemoram incêndio de comunidade indígena no oeste do Paraná - ACERVO COMISSÃO DA VERDADE DO PARANÁ

Funcionários da Itaipu comemoram incêndio de comunidade indígena no oeste do Paraná - ACERVO COMISSÃO DA VERDADE DO PARANÁ

Neste ano, a história recontada à exaustão nas últimas décadas pelos indígenas ganhou uma preocupação a mais: a de que o presidente Jair Bolsonaro — o primeiro a defender a ditadura desde a redemocratização — retome políticas que deixaram um alto custo aos Avá-guarani. "Ter um presidente que era militar dá mais preocupação, né?", diz Celso. "Antigamente, a gente sofria muita violência por conta de arma de fogo e facão. O novo governo dá medo de que isso volte, mas a gente está mais preparado que naquela época [da ditadura]. A gente hoje luta com a caneta, pra defender nossos direitos", afirma.

O receio que toma a aldeia Ocoy está ancorado no discurso que o presidente Jair Bolsonaro dissemina desde a campanha eleitoral. Há uma retomada da defesa de uma política desenvolvimentista e da posição contrária às demarcações de terras. "Vamos integrá-los à sociedade. Como o Exército faz um trabalho maravilhoso no tocante a isso, incorporando índios às Forças Armadas", afirmou Bolsonaro em entrevista à GloboNews, em agosto do ano passado, antes de ser eleito. Durante a ditadura, o Governo militar criou as chamadas Guardas Rurais Indígenas, espécie de milícias armadas com revólveres e cassetetes responsáveis pelo policiamento nas aldeias. "Essa foi uma experiência extremamente negativa que não só gerou mais violência como reprodução de certos métodos internos em relação a esses grupos", avalia o procurador Julio José Araújo Junior, que integra o Grupo de Trabalho Povos Indígenas e Regime Militar, da 6ª Câmara do Ministério Público Federal.

O receio com o novo Governo

Indígenas avá-guarani mudam a aldeia Ocoy após inatalação da usina de Itaipu na década de 1980 - CIMI SUL

Indígenas avá-guarani mudam a aldeia Ocoy após inatalação da usina de Itaipu na década de 1980 - CIMI SUL

No primeiro dia após tomar posse como presidente, Bolsonaro publicou a Medida Provisória 870, que transferiu a Funai para o recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de transferir a questão da demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, historicamente dominado por ruralistas e alinhado ao agronegócio. As mudanças geraram forte reação de entidades indigenistas, que acusam as ações do Governo de inconstitucionais, além de considerarem um desrespeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que desde 2004 estabelece consulta prévia aos indígenas para alterações na política indigenista.

"Há um cheiro de que tudo parece novo, mas na verdade [essas iniciativas] tem tudo a ver com um debate que foi derrotado depois da ditadura. Juridicamente, é um projeto que não se sustenta", diz o procurador Júlio Araújo. Isso porque a Constituição de 1988 garantiu aos indígenas não só o direito à demarcação de suas terras tradicionais, mas também o direito de viverem como julgarem pertinente, respeitando a diversidade de organizações sociais nas centenas de etnias que vivem no país. Agora, Bolsonaro ensaia retomar uma lógica integracionista já refutada pela própria carta magna brasileira. "Há uma lógica desses governos de entender o interesse nacional como superior e capaz de subjugar as populações tradicionais em nome de um determinado projeto de desenvolvimento", pontua o procurador.

“Antigamente, a gente sofria muita violência. Agora dá medo de que isso volte, mas a gente está mais preparado. A gente hoje luta com a caneta”

Ao menos 4.000 pessoas de mais de 305 nações indígenas devem participar do Acampamento Terra Livre na próxima semana, entre os dias 24 e 26, tradicional marcha que neste ano protesta justamente contra as medidas anunciadas pelo Governo Bolsonaro, entre elas o esvaziamento da Funai e a municipalização da saúde indígena, o que Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) chama de "clara intenção de desmontar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas". O ministro Sergio Moro (Justiça) já autorizou a da Força Nacional de Segurança Pública durante os dias do acampamento, que acontece há 15 anos no mês de abril (devido à celebração do Dia do Índio, no dia 19 deste mês).

Mas o problema, segundo o procurador, está longe de ser exclusivo ao atual Governo. As tensões sobre as demarcações de terras seguiram em todos os governos desde a redemocratização, e o prazo de conclusão delas de cinco anos, presente no texto constitucional, não foi respeitado. O temor das entidades indigenistas é de que, com o discurso contra as demarcações, os conflitos no campo sejam acirrados e culminem em novas mortes. Desde que a Constituição foi aprovada, há 30 anos, houve avanços em várias pautas indígenas. As demarcações na Amazônia Legal tiveram um alcance significativo, embora as do centro-sul do país tenham encontrado mais resistência. A Funai, que ao longo da história teve uma posição ambivalente, conseguiu construir uma visão sobre a política indigenista para além do assistencialismo. Mas o Brasil ainda está longe de reparar os danos aos povos tradicionais. A Comissão da Verdade que identificou extermínios de povos inteiros não chegou a responsabilizar culpados, mas determinou que as investigações continuem — um desafio para um país que parece ainda tolerante aos crimes cometidos durante a ditadura.

373

373