Priscilla Marques

Jacobin

Este não é um ensaio; não é uma reflexão. É uma expressão inadequada de luto e gratidão, um ato de lembrança, um memorial a três Chimurenga Maitũ: mães da libertação.

Em 2023, o mundo perdeu três legendárias mães quenianas da libertação (da esquerda para a direita, na ordem de falecimento): Mũkami Kĩmathi (que faleceu em 5 de maio, aos 101 anos), a Professora Mĩcere Gĩthae Mũgo (30 de junho, aos 80 anos) e a Marechal de Campo Mau Mau Mũthoni wa Kĩrĩma (5 de setembro, aos 92 anos). Tive o humilde privilégio de compartilhar momentos e de ocupar um espaço repleto de conhecimento vivo e afeto comprometido com cada uma dessas mulheres notáveis ao longo dos últimos anos.

Ao longo de suas vidas, cada uma dessas mulheres foi frequentemente, ou até mesmo exclusivamente, referenciada em relação aos homens imponentes com quem lutaram e criaram: o luminar literário Ngũgĩ wa Thiong’o no caso de Mĩcere, e Dedan Kĩmathi Waciũri, líder do Exército da Terra e da Liberdade do Quênia, durante a Revolta Mau Mau, marido de Mũkami e líder revolucionário ao lado de Mũthoni. Minha busca pelos resquícios arquivísticos da vida de Dedan Kĩmathi, inspirada, em grande parte, pela peça seminal de Mĩcere e Ngũgĩ, The Trial of Dedan Kĩmathi, me levou a essas três mulheres, monumentos vivos da luta. E, no entanto, conhecer essas mulheres, aprender com elas e ouvir suas histórias, mesmo que brevemente, revelou algo muito além de seu valor relacional para homens poderosos e abriu outro conjunto de relações: entre mulheres, entre mães e seus filhos, entre parentes e camaradas nas lutas do dia a dia. Para esta lembrança, escolhi usar os primeiros nomes dessas mulheres em vez de seus títulos honorários ou sobrenomes, não para reivindicar uma relação excessivamente familiar ou reduzir seus status arduamente conquistados, mas para honrar como elas solicitaram que eu as chamasse e nos trazer a um espaço de parentesco comunitário.

Em um e-mail em junho de 2022, antes da minha primeira visita à casa de Mũthoni wa Kĩrĩma em Nyeri, Mĩcere me pediu para cumprimentar o Marechal de Campo como sua Chimurenga Maitũ – sua “mãe da luta pela libertação.” As vidas entrelaçadas dessas três mulheres – Mũkami, Mĩcere e Mũthoni – encarnavam uma ética libertadora e um feminismo africano radicalmente decolonial, comprometido com a libertação de seu povo, suas terras e seus corpos e espíritos. Sylvia Tamale convocou esse feminismo africano decolonial a desconstruir não apenas nossas noções conceituais de colonialidade e gênero, mas também nossas compreensões relacionais de família, do corpo em seus prazeres e dores, e da libertação. Como Mĩcere exclamou, essa maternidade revolucionária é tanto intensamente local (Maitũ, a palavra Gĩkũyũ para “mãe”), quanto pan-africanista (Chimurenga, uma palavra Shona – variosamente traduzida como “luta coletiva,” “levantamento,” “revolução” – cujo chamado à libertação se tornou uma linguagem da luta além das fronteiras ilusórias de tribo ou nação), as matriarcas das reescritas histórias do pan-africanismo e da Mãe África, em Tamale (Gana).

A maternidade revolucionária não é um conceito novo, nem limitado aos discursos feministas africanos. Enquanto escrevo isso, ativistas, artistas e acadêmicas, todas mães, em Gaza, na República Democrática do Congo, Sudão, Haiti e além, gritam e carregam o fardo do martírio e da perda: de seu povo, de seus filhos e de sua terra. Diante de tal desumanização absoluta, a própria maternidade “se tornou uma força revolucionária.” Como capturado pela jornalista palestina Lama Ghosheh: “A maternidade é um ato instintivo coletivo, sua força não conhece limites, e nenhuma prosa pode descrevê-la adequadamente. Por trás de todas as mães palestinas exaustas, há a mãe que suportou todos os nossos fardos e suportou todas as nossas dores, em uma jornada que remonta a mais de dois mil anos. Ela é a guardiã de nossas memórias, e por causa dela, nosso sangue foi derramado. Ela é nossa grande mãe, e nossa terra, a Palestina, do rio ao mar.”

Construído junto com o trabalho de Alexis Pauline Gumbs, K’eguro Macharia, Saidiya Hartman e outros, Serawit B. Debele definiu a maternidade revolucionária como uma “prática disruptiva” capaz de “efetuar a transformação social por meio do cuidado”, de imaginar futuros alternativos e de realizar a “prática suprema do amor que torna possível a vida para aqueles cuja existência foi alterada por forças como o estado”.

As mulheres quenianas lembradas aqui, liberaram a maternidade de suas precondições biológicas e de gênero para abranger uma ética de cuidado, acolhimento e cura como uma prática cotidiana e uma reordenação radical. Em “O Poema da Minha Mãe”, Mĩcere escreveu:

Então vieram

palavras de cura

palavras embalsamadas

com amor materno

palavras pesadas

com sabedoria da oralitura

palavras faladas

no dia seguinte

meu pai

foi enterrado

Filha, não

romantize o lar

Não, filha

Pois muitos que estão em casa

têm prisão

como lar

…

Toda a terra

está chorando

por casa

…

Não, filha

Você que tem

escolheu o caminho

da luta do povo

deve encontrar a coragem

para construir novos lares

para começar novas vidas

Em outro verso, Mĩcere escreveu que ser feminista era “ser a filha / da minha mãe / é / ser mais do que / uma sobrevivente / é / ser uma criadora / é / ser uma mulher”. “O Poema da Mulher” proclamou os potenciais globais da maternidade revolucionária:

Imagine (apenas imagine) que

nossos úteros

criassem

uma população

uma família global

de mulheres

combatentes

O trabalho criativo e a crítica cultural de Mĩcere abrem para a produção intelectual de uma comunidade mais ampla de produtoras e de práticas de conhecimento por meio da “adequação” da oralitura feminista africana: “a arte criativa imaginativa da composição que se baseia na arte verbal para a comunicação e que culmina na performance” – redonda em vez de linear, relacional em vez de extrativista. Os mundos criativos de Mĩcere, suas contribuições intelectuais e seus compromissos políticos foram impregnados de uma concepção expansiva, inclusiva e militante de maternidade e de ser mãe. No entanto, não demorou muito após seu falecimento para que “colegas” homens, aparentemente entusiasmados, espalhassem rumores, ataques pessoais e insinuações sobre sua saúde mental, com a intenção de minar seu imenso legado intelectual e político. Outros, no entanto, como Dr. Achola Pala Okeyo, responderam a tais ataques: sobre sua irmandade intelectual, sua maternidade revolucionária, seus ensinamentos rebeldes e sua coragem destemida diante da perseguição pessoal, profissional e governamental.

Mũkami Kĩmathi estendeu a maternidade revolucionária à viuvez revolucionária: “Eu tinha apenas vinte e seis anos, mas era a viúva mais famosa do Quênia em um país cheio de viúvas”. Ela, juntamente com inúmeras mulheres e mães, lutou para libertar o Quênia durante a Rebelião Mau Mau: alimentando, cuidando, lutando ao lado e sofrendo em luta compartilhada com outros lutadores pela liberdade. Após a execução de seu marido, o Marechal de Campo Dedan Kĩmathi, ela honrou seu pedido de manter seu nome vivo, mantendo em todos os seus filhos com seu nome. Wanjugu Kĩmathi (nascida de Mũkami na década de 1970) dá continuidade aos legados de Dedan e Mũkami por meio de sua liderança na Fundação Dedan Kĩmathi, sua incansável busca pelos restos mortais do corpo desaparecido de Kĩmathi, sua luta incansável pela restauração dos direitos à terra para os veteranos Mau Mau e outros deslocados pela desapropriação colonial e pelos interesses corporativos pós-coloniais.

Trabalhei como consultora histórica e criativa no documentário recentemente estreado Our Land, Our Freedom, com as diretoras Zippy Kimundu e Meena Nanji, fui testemunha da força de Wanjugu, da determinação e humor de Mũkami e das histórias entrelaçadas de luta familiar e libertação nacional. Assim como no falecimento de Mũkami, enquanto comentaristas e acadêmicos quenianos discutiam se ela “realmente” lutou nas florestas do Quênia Central como parte do Exército da Liberdade da Terra do Quênia ou se foi apenas uma esposa e eventual detida na “ala passiva” nas aldeias, não pude deixar de sentir novamente esse legado sendo diminuído, questionado e colocado em seu lugar. Em sua biografia, escrita com a participação oral colaborativa de Wairimũ Nderitũ, que cresceu chamando-a de “Maitũ wa Kĩmathi,” Mũkami ofereceu sua história: de sofrimento sem se curvar, de maternidade de gerações daqueles nascidos nas convulsões da luta libertadora, da natureza de gênero da luta e de seu papel como “esposa e mãe” do movimento: “Os corpos das mulheres eram teatros de guerra… As mulheres Mau Mau pagaram caro por seus papéis reais e percebidos na guerra.”

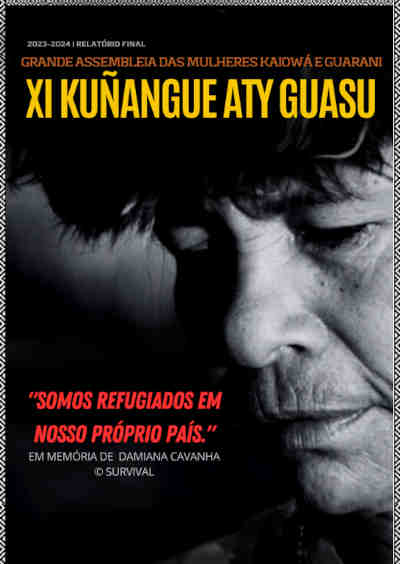

Os corpos das mulheres carregam os arquivos de libertação. Mũthoni foi a única mulher que alcançou a mais alta patente de Marechal de Campo no Exército da Liberdade da Terra do Quênia, a vida de Mũthoni desafiou as expectativas de gênero e revelou novas formas de maternidade durante a libertação, embora tenham sido marcadas por silêncios, apagamentos e manipulações, como Mĩcere havia previsto. Mũthoni nunca foi capturada ou se rendeu, deixando a floresta somente depois que a independência política foi arrancada das mãos dos britânicos, mas mesmo assim deu sua vida à causa da libertação. Sozinha, ela embarcou na perigosa jornada pela floresta para se juntar aos campos rebeldes sem o marido ou guias e, durante esses muitos anos, sofreu vários abortos espontâneos. Sem filhos biológicos, ela adotou outra forma de ser mãe. Desde seus primeiros dias entregando inteligência e suprimentos para as tropas de Kĩmathi, até se tornar uma das mais próximas confidentes e principais generais de Kĩmathi, Mũthoni ganhou um apelido especial de Kĩmathi: Thonjo, ou “o pássaro tecelão”, pequenos pássaros conhecidos por sua engenhosidade e capacidade de navegar e resistir em ambientes adversos, construindo novas casas e se camuflando contra predadores. Depois de alguns meses, Kĩmathi reconheceu o horizonte ilimitado da liderança de Mũthoni, atualizando seu apelido para Ng’ina wa Thonjo – “mãe dos pássaros tecelões”, invocando seu papel no treinamento de um grupo de espiões especializados em coletar informações, mover-se furtivamente pelas florestas e em transformar o ambiente natural em uma paisagem decolonial.

Após deixar a floresta, ela viveu o resto de sua vida cercada por gerações e gerações, a quem convidou a considerar sua maitũ com inflexões familiares e libertadoras, uma maternidade militante libertada das amarras das ficções biológicas e dos controles patriarcais. Ela era conhecida por dizer que havia sido mãe da nação, a mãe dos resilientes tecelões que lutaram por sua sobrevivência e pela própria existência da nação.

Os dreadlocks característicos de Mũthoni, não foram cortados desde que ela entrou na floresta no final de 1952, fios emaranhados que “ganham” uma história que varre o chão com reverência, são um arquivo e um monumento vivo à luta. Embora Mũthoni tenha me contado que seus dreadlocks não tinham a intenção de ser uma declaração política, mas sim uma consequência prática da vida na floresta, eles passaram a ter significados políticos, assim como no Quênia, na Jamaica e em outros países. Ela dizia com frequência que não cortaria seus dreadlocks até que o Quênia fosse realmente livre. Muitos ficaram chocados quando as manchetes internacionais divulgaram a história da raspagem dos dreadlocks de Mũthoni em uma cerimônia pública em 2022 pela mãe da nação, Mama Ngina Kenyatta, esposa do primeiro presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, e mãe do então presidente Uhuru Kenyatta. Os rumores sobre se esse espetáculo performático ocorreu por sua própria vontade:

Talvez alguns de seus filhos ou parentes oportunistas estivessem usando o espetáculo para obter ganhos financeiros ou vantagem política; talvez a raspagem dos dreadlocks de Mũthoni até a cintura, carregados com as dores da história, fosse um símbolo poderoso que envergonharia o Estado a fim de restituir a família e outros veteranos do Mau Mau; ou, mais cinicamente, talvez os Kenyattas estivessem tentando reforçar sua dinastia política em declínio antes de uma temporada eleitoral acirrada.

Em 2013, quando perguntada sobre o presidente Uhuru Kenyatta, Mũthoni respondeu com referência a um conhecido provérbio Kikuyu: “Nda imwe yumaga muici na murogi” – traduzido de várias maneiras como “O útero produz [dá à luz] um ladrão e uma bruxa” – mas na reformulação de Mũthoni para a The Economist, “Do útero vem um guerreiro, um rei, um homem rico, um criminoso e um assassino”.

Assim como o falecimento de Mĩcere e Mũkami quase imediatamente trouxe à tona aqueles que questionariam e diminuiriam seus legados, muitos questionaram a raspagem dos dreadlocks de Mũthoni quase um ano antes de seu falecimento, em uma tentativa de reduzir e roubar sua agência e voz: Neste mesmo blog, dois acadêmicos, Nicholas Githuku e Lotte Hughes, escreveram: “É trágico que Muthoni talvez não conhecesse ou não se lembrasse da história da relação tensa entre Kenyatta e Mau Mau, e não poderia se opor a ser usada dessa forma por uma figura tão poderosa. ” Além disso, eles questionaram “se ela [Mama Ngina] conheceu pessoas como o Marechal de Campo Muthoni antes de 2022? Muito provavelmente não. Por que agora?” Tendo passado algum tempo com Mũthoni em 2022, época em que os autores anteriores claramente não tinham passado, posso atestar que ela falava com frequência não apenas de sua afeição pela “mãe da nação” Mama Ngina, mas também de seu relacionamento de décadas que, embora não sem contendas, era sustentado e significativo. Mesmo depois de citar o lembrete da acadêmica Margaret Gachihi sobre as palavras de Mũthoni no início daquele ano, de que ela sentia que “o fim estava próximo” e que raspar os dreadlocks pode ter sido uma forma de transferir simbolicamente “seu fardo para a próxima geração”, Githuku e Hughes optaram por descartar e diminuir a própria agência, a memória histórica e as motivações profundamente pessoais de Mũthoni. A força, o intelecto, o sacrifício e a contínua maternidade da luta de Mũthoni tornaram-se vítimas desse argumento partidário, se não totalmente novo ou injustificado.

Em minhas conversas com Mũthoni nos meses que se seguiram à cerimônia, ela foi direta: a decisão de raspar seus dreadlocks, por mais dolorosa que fosse, e presenteá-los embrulhados na bandeira do Quênia para sua “amiga” Mama Ngina, que a havia ajudado a obter uma licença de marfim nos primeiros anos da independência, era exclusivamente dela. Ela acrescentou que o peso de carregar essa história em seus dreadlocks estava causando muita dor física e psíquica, apenas um ano antes de se juntar aos ancestrais, e que o trabalho inacabado de libertação deveria agora ser assumido por seus “filhos”. Além disso, seus dreadlocks não eram o único arquivo afetivo e corporal que Mũthoni mantinha: ela exibia com orgulho sua famosa jaqueta usada na floresta, tecida com as peles e os couros dos thuni-dik-diks encontrados na floresta de Nyandarua – e me convidou a tocar seus restos desgastados. Em um momento particularmente íntimo, ela pegou minha mão e a levou até a carne dura em seu ombro, onde uma bala permaneceu alojada depois que ela foi baleada pelas forças coloniais enquanto escapava por pouco da segurança do dossel da floresta. Como argumentou Rose Miyonga, muitos veteranos criaram seus próprios arquivos, “gerados pela preservação de memórias em arquivos pessoais e nos próprios corpos dos sobreviventes”. Esses arquivos carregam tanto memórias nostálgicas quanto um “arquivo de dor” literal em cicatrizes, deficiências e perdas imensuráveis. Quaisquer que fossem suas motivações, Mũthoni nunca foi uma mulher a ser usada, silenciada ou ignorante dos contextos políticos mais amplos nos quais suas decisões e ações poderiam ser interpretadas e compreendidas.

As formulações transcendentes da maternidade revolucionária e pública que essas três mulheres quenianas incorporaram se basearam em longas tradições encontradas em todo o continente. Tomando emprestado o conceito do estudioso literário Chikwenye Okonjo Ogunyemi, as acadêmicas Lorelle Semley, Elizabeth Jacob, Nakanyike Musisi, Rhiannon Stephens e Meghan Healy-Clancy empregaram a “maternidade pública” nos contextos da África Ocidental, Uganda e África do Sul para contextualizar a maternidade como “experiência, instituição e discurso”, que extrai a autoridade moral do maternalismo literal e simbólico e “desvincula as conotações biologizantes de ‘maternidade’ das expressões sociais e políticas da liderança e do poder das mulheres”.

No Quênia, o protesto das Mães de Prisioneiros Políticos de 1992 se baseou em movimentos históricos e globais que tornaram público o poder simbólico e político das mães como cuidadoras e protetoras da vida moral da nação. No entanto, como demonstra a vida de Winnie Madikizela-Mandela, as “mães da nação” muitas vezes sofrem fardos históricos e sanções públicas específicas – seus próprios ventres tornam-se uma questão de Estado, como Nakanyike Musisi examinou com tanta eloquência na vida da Rainha Mãe Baganda Irene Namaganda. As intervenções militantes, criativas, políticas e morais da maternidade pública ligam essas três mulheres quenianas a um parentesco intelectual, afetivo e revolucionário que é levado adiante no trabalho e nas lutas de seus “filhos”.

Este não é um ensaio; é um ato de lembrança. Ainda posso sentir o líquido quente de suas bênçãos aquosas quando cuspiam em suas mãos, seguravam as minhas e, com a saliva pressionada em minha palma, convidavam-me a entrar em seus mundos. Minha contribuição pessoal é insignificante em comparação com aqueles que viveram ao lado dessas mulheres e aprenderam aos seus pés em comunhão diária. Para muitos, elas ofereceram intervenções intelectuais e solidariedade afetiva com uma generosidade cautelosa, porém avassaladora. As histórias entrelaçadas e os legados imensuráveis dessas três mulheres persistem, e suas vidas e ações merecem ser lembradas e citadas, como singulares, mas sempre relacionais, salve nossa Chimurenga Maitũ.

Sobre a autora

é autora de Cartography and the Political Imagination (2016) e editora de Dedan Kimathi on Trial (2017), ambas publicadas pela Ohio University Press.

375

375