Estruturas da segurança pública, das Forças Armadas e do capitalismo nacional foram cristalizadas durante o período

Militares durante manifestação estudantil contra a ditadura militar - Arquivo Nacional/Ministério da Gestão e Inovação Social

A transição da ditadura civil-militar para a Nova República na década de 90 poderia ter sido um período de revisão do autoritarismo encrustado na sociedade brasileira desde a sua formação. No entanto, os traços autoritários, exacerbados ao longo da ditadura, são legados que o país carrega até hoje.

Por trás da vigência desses traços, estão uma sociedade e seguidos governos que se recusam a fazer um acerto de contas com o passado. Recentemente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que não pode "ficar remoendo sempre" o passado ditatorial, quando questionado sobre o cancelamento da cerimônia de aniversário de 60 anos do golpe de 1964, planejada para o dia 1º de abril deste ano.

"O que eu não posso é não saber tocar a história para frente, ficar remoendo sempre, ou seja, é uma parte da história do Brasil que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que pode se apurar. Mas eu, sinceramente, eu não vou ficar remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente", disse em entrevista para o programa É Notícia, da RedeTV!.

Estudantes e trabalhadores formaram uma das frentes de resistência ao longo da ditadura / Arquivo Nacional/Correio da Manhã

Ivo Lebauspin, que foi preso e torturado durante a ditadura, afirma que "é um erro não trabalhar a memória da ditadura". "Há uma narrativa de que é melhor se reconciliar com o passado e esquecer o que aconteceu. Isso é impossível sem saber o que efetivamente aconteceu", afirma o sociólogo.

"Algumas pessoas acham que para se avançar no plano político é preciso varrer essas coisas para baixo dos tapetes, por uma pedra em cima desse passado, ir em frente e fazer acordos. Isso já foi feito. Isso vem sendo feito há anos. Desde o fim da ditadura militar não se analisa a ditadura militar, não se julga, não se faz nada", defende.

Lebauspin associa, por exemplo, a presença militar na tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro (PL) na Presidência como um resquício da intervenção militar. "Tem tudo a ver com a não memória da ditadura e o não julgamento. Na Alemanha se faz um esforço monumental para lembrar sempre tudo que aconteceu. Tem museus do Holocausto em várias partes, e as pessoas sabem o que aconteceu. Houve julgamento, os fatos foram analisados e julgados. Aqui não houve isso."

Na mesma linha, o professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), Daniel Aarão Reis Filho, afirma que lembra de "líderes de partidos progressistas, como Tancredo Neves em 1985, conclamando as pessoas a não olharem para o espelho retrovisor, mas a olhar para frente e não ficar remoendo as feridas". Isso mostra que o Brasil "dedicou pouca atenção para refletir sobre a estrutura de Estado montado durante a ditadura e suas políticas".

Forças Armadas

Com isso traços autoritários não só do período da ditadura militar, mas de outros governos, como do Estado Novo de Getúlio Vargas e do período escravocrata, continuam presentes na sociedade brasileira. Entre esses legados, o professor elenca a autonomia das Forças Armadas. "São um verdadeiro Estado dentro do Estado. Elas têm uma estrutura educacional própria e uma justiça específica. Isso permitiu que as Forças Armadas cultivassem ideologias cada vez mais anacrônicas, mas muito vigentes dentro das Forças Armadas."

Estudantes presos no Congresso da UNE em Ibiúna em 1968 / Arquivo Público do Estado de São Paulo

O professor explica que somente a partir do governo de Dilma Rousseff (PT) — e ainda timidamente — foram feitos esforços para revisar essa estrutura militar, principalmente com a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), em 18 de novembro de 2011. Ainda assim, Aarão afirma que "houve uma espécie de pacto: a gente não mexe com vocês, vocês não mexem com a gente. Esse pacto na esperança ilusória de que, com o tempo, as feridas iriam ser sanadas".

Um ano depois do encerramento da comissão, ocorrido em 2014, o pesquisador e integrante da CNV, Lucas Figueiredo, afirmou que o relatório final com 4.328 páginas ficou "muito fraco".

"O pai da criança é o Tancredo (Neves), que fala abertamente que não vai investigar. (José) Sarney entrou vendido porque era muito fraco, ele se escorava nos militares. Depois Collor e Itamar fazem vistas grossas. FHC e Lula colocam a União para combater a abertura dos arquivos na Justiça, que é uma postura mais grave. E você tem a Dilma, que é de uma passividade absoluta, porque as Forças Armadas mentiram descaradamente para ela durante a CNV e ela não fez nada", disse em entrevista à BBC na época.

Militares na rua durante o período ditatorial / Memórias da Ditadura

Essa passividade dos seguidos governos se somou à articulação da extrema direita dentro dos quartéis, que foi ganhando terreno principalmente a partir da ditadura militar. O professor Daniel Aarão Reis Filho afirma a tendência de extrema direita entre os militares "é muito forte". "Nada nos diz que essa tendência está neutralizada."

"Houve um esforço geral em transformar as Forças Armadas brasileiras, que eram plurais, em verdadeiros monolitos. As escolas militares continuam intoxicando com teorias próprias da Guerra Fria, anticomunistas e que continuam alimentando que os militares são os donos do civismo e os salvadores da paz, os tutores da República. Eles montaram o sistema educacional extremamente unificado, monolítico, sem pluralismo e sem um culto à legalidade. Esse é um dos legados da ditadura extremamente nocivo à democracia", afirma o professor da UFF.

Capitalismo

Outro legado que o professor elenca é o processo das desigualdades sociais e regionais. "A ditadura propulsou o capitalismo brasileiro para um patamar mais alto. Ao contrário da ditadura argentina, que empurrou o capitalismo argentino para baixo, aqui no Brasil, o capitalismo deu um salto para frente, mas à custa de desigualdade sociais."

Ao longo da ditadura, houve uma aproximação entre as burguesias industrial e agrária, somada à participação do capital estrangeiro na economia, seguida pela dependência econômica de países hegemônicos. Nesse cenário, o Estado atuou para garantir as demandas e os lucros das elites em detrimento dos direitos da classe trabalhadora, aumentando a desigualdade econômica.

Repressão policial a trabalhadores em manifestação no ABC paulista durante a greve de 1979 / Arquivo Público do Estado de São Paulo

Os prejuízos para a classe trabalhadora foram observados na diminuição do salário; na perda da terra entre os trabalhadores rurais devido ao aumento dos latifúndios; e na repressão. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo caiu cerca de 40% entre 1964 e 1974, saindo de R$ 2.142 para R$ 1.247, com a correção pela inflação e pelas diferentes moedas que o Brasil teve ao longo das décadas.

Na visão do professor da UFF, desde então, o Brasil não conseguiu inverter "radicalmente o curso das desigualdades sociais".

"O capitalismo brasileiro continua, fundamentalmente, no padrão do modelo criado pela ditadura, na hegemonia do capital financeiro, que continua sugando as nossas riquezas através dos juros da dívida pública. Metade orçamento brasileiro é destinado a pagar os juros da dívida pública. Tem um processo de hegemonia do chamado mercado, fundamentalmente especulativo, que não se destaca por investimentos produtivos, e essa hegemonia foi consagrada na época da ditadura", diz.

Segurança pública

Entre outros legados, o professor cita a questão da segurança. "A gente sempre teve uma tradição aqui no Brasil de que a polícia, em vez de proteger a cidadania, reprime a cidadania. Esse esquema, que vem de antes da ditadura, foi potencializado enormemente durante e permaneceu depois dela. Tem a autonomia das polícias militares, a criação desses batalhões de operações de choque, os famigerados BOPES [Batalhão de Operações Policiais Especiais], que vivem barbarizando as populações mais pobres", afirma.

Na mesma linha, Rodrigo Lentz, advogado, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa, afirma que a segurança pública no país revela "a manutenção de um terrorismo de Estado, numa cooperação entre Ministério Público, Judiciário e Forças de Segurança, num processo amplo de criação de um crime de terror das periferias brasileiras".

Esse processo conta com a "atuação das polícias militares completamente de forma ilegal e de violação sistemática de direitos humanos de determinado grupo social, onde a democracia não chegou do ponto de vista de liberdades democráticas e garantias individuais".

Maria de Belém Souto, no enterro de seu filho, o estudante Edson Luís, morto pela ditadura militar / Arquivo Nacional/Correio da Manhã

O pesquisador defende que o histórico de tortura, execução sumária, prisões arbitrárias ou de falsificação de situações de crime como atos de legítima defesa têm legitimidade quando há execução pelo próprio Estado. "Tudo isso é registro da nossa República. A tortura como um mecanismo institucional, sobretudo, ficou assim implementada durante a ditadura do Estado Novo, no governo Vargas."

"A política de extermínio como a política de segurança pública começou na década de 50, quando Amaury Kruel foi o chefe do Departamento de Polícia da Capital Federal. Eram práticas que já existiam antes, mantidas durante a ditadura e hoje", afirma.

Lentz, inclusive, relaciona esse histórico violento e autoritário ao que ocorre hoje na Baixada Santista com a Operação Escudo, que matou 45 pessoas em 36 dias, entre 7 de fevereiro e 14 de março. "Há uma legitimação social, uma produção de um consenso, que leva a sociedade a legitimar esse tipo de prática", diz.

O próprio governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou que "não está nem aí" com as denúncias de letalidade policial que foram feitas à Organização das Nações Unidas. Em 2023, a primeira fase da Operação Escudo matou 28 pessoas entre os dias 28 de julho e 5 de setembro, como resposta à morte de um policial da Rota. A segunda fase da operação matou uma pessoa a cada 19,2 horas.

Democracia de baixa intensidade

Diante deste quadro permeado por legados autoritários, é de se questionar se o regime político brasileiro se constitui como uma democracia. "Nenhuma sociedade passa de forma incólume por 20 anos de um regime autoritário, considerando toda a formação histórica brasileira. Algumas coisas estruturam, o governo, o Estado e a sociedade", afirma Lentz.

O pesquisador defende que o Brasil está "longe" da ideia de democracia no sentido etimológico da palavra, como governo do povo. "É muito longe daquilo que a gente vive nas democracias liberais pluralistas, onde Brasil mais se encaixa, que são democracias governadas por elites, com competição eleitoral, com um sistema de um Estado submetido a regras eleitorais de maioria e com garantias de algumas liberdades individuais de forma seletiva."

Civil sendo preso por militares em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no dia 1º de abril de 1964 / Arquivo Nacional/Correio da Manhã

A ideia de "democracia de baixa intensidade", criada pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos, parece se encaixar no caso brasileiro, de acordo com o pesquisador. "A democracia de baixa intensidade se caracteriza, sobretudo, pela baixa participação social. É uma democracia representativa, mas que não conta com a participação social e por isso tem baixa legitimidade", afirma. "Quanto menor a participação social nas instituições e na tomada de decisão do Estado, menor o alcance das políticas dessa democracia em torno da sua população."

O pesquisador também destaca que esse quadro gera uma espécie de "desencanto social e legitimação de saídas e soluções autoritárias", o que demanda urgentemente uma mudança estrutura. "Eu não diria que a gente vive num regime autoritário, mas também a gente vive com a democracia bastante precária e seletiva. Isso é uma das razões de estar permanentemente ameaçada pela extrema direita hoje."

Uma pesquisa Datafolha de dezembro do ano passado mostrou que aumentou a quantidade de pessoas para quem tanto faz se o país é uma democracia ou ditadura. Em outubro de 2022, o percentual era de 11% entre os entrevistados. Ano passado, subiu para 15%. Também cresceu o número de entrevistados que consideram um regime ditatorial aceitável sob determinadas circunstâncias: de 5% para 7%.

Edição: Matheus Alves de Almeida

Em MG, atos públicos marcam os 60 anos do golpe militar e cobram punição a golpistas

Belo Horizonte e Juiz de Fora convocam atos pela democracia no dia 1º de abril

Jovem picha a fachada do Teatro Municipal do Rio durante a passeata de 1968 - Foto: Memorial da Democracia

Em Belo Horizonte, centrais sindicais, movimentos populares e partidos progressistas organizam um ato público, no dia 1º de abril, para marcar os 60 anos do golpe militar no Brasil e protestar contra a anistia aos golpistas envolvidos nos atos do 8 de janeiro, em Brasília.

Com o título “Sem Anistia! Ditadura nunca mais!”, a mobilização acontecerá a partir das 16h em frente ao prédio do antigo Departamento de Ordem Política e Social (Dops), na Avenida Afonso Pena, 2351, no centro da capital.

Já na Zona da Mata Mineira, no município de Juiz de Fora, a cidade receberá a Marcha da Democracia, que reunirá entidades e ativistas políticos da própria cidade e do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo no que foi chamado de “marcha reversa”.

Segundo a Prefeitura do Município, que apoia a mobilização, serão percorridos os quase 180 km que separam a capital fluminense e a cidade mineira, em um trajeto contrário ao que o general Mourão Filho fez na madrugada do dia 1º de abril de 1964.

A viagem, que acontecerá a partir das 8h, no dia 1º, terá duas paradas consideradas simbólicas: uma na entrada de Petrópolis, com a entrega de 100 kg de leite em pó que serão distribuídos pela Defesa Civil aos atingidos pelas chuvas, e outra na divisa dos estados, onde os marchantes ocuparão a ponte sobre o Rio Paraibuna.

Fonte: BdF Minas Gerais

Edição: Leonardo Fernandes

60 anos do golpe militar: Estudo aponta 1654 camponeses mortos e desaparecidos na ditadura

Foto: Reprodução

Por Rubens Valente

Da A Pública

Um estudo inédito realizado pelo pesquisador colaborador da Universidade de Brasília (UnB) e ex-preso político Gilney Viana, 78, aponta que 1.654 camponeses foram mortos ou desapareceram do golpe de 1964 até a promulgação da Constituição, em 1988. Viana considera o governo de José Sarney (1985-1989) um “regime de exceção, como [consideram] as leis da justiça de transição, período este que herdou parte da política repressiva da ditadura, com maior gravidade sobre os camponeses”.

É um número bastante superior às conclusões do relatório final da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que funcionou de 2012 a 2014 e investigou crimes cometidos de 1964 a 1988. No documento final, a comissão reconheceu apenas 41 camponeses do total de 434 mortos e desaparecidos, deixando para um anexo temático as informações sobre a violência contra camponeses e povos indígenas. No estudo, Viana escreveu que a CNV “diminuiu seu papel histórico ao reconhecer apenas 434 mortos e desaparecidos, apesar de conhecer a existência de milhares de mortos e desaparecidos forçados” e que ela “reproduziu a exclusão e a discriminação da classe dominante contra os camponeses e os indígenas”.

Viana viveu intensamente os anos de chumbo da ditadura. Como militante da luta armada na Ação Libertadora Nacional (ALN), foi preso e torturado pelos agentes da repressão do DOI-Codi do Rio de Janeiro. Ficou preso por nove anos e dez meses, período em que participou de uma greve de fome que durou 32 dias contra o projeto de anistia parcial da ditadura.

Após ter deixado a prisão, no começo dos anos 1980, mudou-se para Mato Grosso, onde se formou em medicina e ajudou a fundar o PT estadual – já havia ajudado a fundar o PT em Belo Horizonte. Em Cuiabá, elegeu-se deputado federal. Durante seu mandato, presidiu a antiga Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias na Câmara dos Deputados. Em Mato Grosso, conheceu de perto a questão camponesa ao acompanhar diversos movimentos de luta pela terra. Integrou duas vezes o Diretório Nacional do PT (de 1984 a 1990 e de 1993 a 1995) e foi secretário de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006).

Em agosto de 2012, certos de que o tema dos camponeses mortos e desaparecidos não tinha recebido a devida atenção na justiça de transição, diversos movimentos sociais, acadêmicos e pesquisadores criaram a Comissão Camponesa da Verdade (CCV), que passou a investigar o assunto com mais profundidade e da qual Viana é membro desde o começo. Em 2015, a CCV concluiu que 1.196 camponeses foram mortos ou desapareceram de 1964 a 1985.

O estudo de Viana, intitulado “A resistência camponesa à ditadura militar”, tem mais de 400 páginas, ainda não foi publicado e recorre a conclusões da CCV, a dezenas de estudos anteriores, a estatísticas, a artigos e a levantamentos próprios para apontar o impressionante número de pelo menos 16.578 camponeses vítimas de algum tipo de “repressão política” no período 1964-1988 em variadas formas, do assassinato à prisão, de agressões físicas a tentativas de homicídio. Desse total, segundo Viana, ao menos 7.512 ocorreram apenas durante os quatro primeiros anos do governo Sarney (1985-1988). “Os números são revisados constantemente e só tendem a aumentar”, disse Viana.

Do total das vítimas, cerca de 8 mil foram identificadas nominalmente e outras 8.153 “não [foram] identificadas nominalmente, mas indicadas por fontes confiáveis a partir de acontecimentos verificáveis”.

Em entrevista à Agência Pública, Viana ressalta a importância histórica dos mecanismos encarregados da justiça de transição como a CNV, mas faz uma “avaliação crítica”, pois a comissão “limitou-se em conhecer os casos de graves violações dos direitos dos povos indígenas, camponeses e religiosos e, ao mesmo tempo, não reconhecê-los, formal e integralmente, como vítimas dessas graves e sistemáticas violações de direitos humanos”.

A seguir, trechos da entrevista concedida em seu apartamento em Brasília.

Por que você decidiu estender seu levantamento até 1988?

Porque de 85 a 88 a ditadura não nomeou mais os chefes militares como ditadores, mas admitiu que se nomeasse um civil, o José Sarney. E todas as leis e a historiografia consideram que o período de exceção vai até a constitucionalização. E estabelecem como marco da constitucionalização a promulgação da Constituição Federal de 88. É um governo civil-militar, o do Sarney. Do total de mortos e desaparecidos citados no meu levantamento, a maioria foi assassinada no período João Figueiredo [1979-1985] e no período Sarney [1985-1989]. Em 1964, por óbvio, foi a grande onda repressiva, o grande impacto, com muitas prisões, ela foi ampla. Mas não foi tão letal. Toda morte é relevante, mas eu estou falando de quantitativos aqui. Em relação aos presos e aos perseguidos, na ditadura, nesse primeiro momento, a morte era seletiva.

Uma parte dessas mortes e desaparecimentos de camponeses foi financiada por fazendeiros, executada por milícias, polícias estaduais. Qual o papel e a responsabilidade da ditadura nessas mortes?

Por que você tem mais mortes de camponeses no período Figueiredo e no período [Sarney] quando já existia abertura? Inclusive já tinha havido anistia. Por uma razão muito simples. Muito simples, não. Ela é complexa, mas você pode sintetizar. É que o projeto de democratização, o projeto de estado democrático previsto no acordo [de poder] da anistia, não incluía os camponeses nem indígenas. Não incluía você resolver os direitos sociais e políticos desses grupos.

Em que sentido não incluiu?

Não incluiu em todos os sentidos. Na verdade, você tem que olhar que quando se fez esse acordo – que não é um acordo só da anistia, é o acordo do poder, foi feito lá em cima –, já em 1982, se tinha pactuado com as novas e velhas oligarquias estaduais que já era um outro padrão de pessoas [vítimas], não era uma continuidade. Mas todas elas eram baseadas fundamentalmente em grandes propriedades de terra, de grandes latifundiários. Ou, então, já era do novo agronegócio, que eles começaram a mesclar em função do que o [José] Martins fala, que é a modernização conservadora no campo. Ou seja, você conserva o latifúndio, não faz reforma agrária. Você melhora tecnicamente as forças produtivas, como dizem os marxistas, e moderniza do ponto de vista capitalista, mas não moderniza as relações sociais nem as relações de direitos. Por isso que eles resistiram à sindicalização dos trabalhadores rurais. Eles resistiam a que os camponeses fizessem manifestações e resistiam a que os camponeses lutassem pela terra. Então surge uma elite agroexportadora, agroindustrial, que foi fundamental para estabelecer o poder nos estados. Então o que aconteceu? Quando o Exército retira o DOI-Codi, vamos dizer assim, desmonta o DOI-Codi, ele chama esse pessoal do DOI-Codi para o CIE, o Centro de Informações do Exército, mas não desmonta o CIE, não.

Nem da Marinha nem da Aeronáutica.

Não, não. Dos serviços militares de informação não desmontaram nada. Até hoje funcionam. O que eles desmontaram foi a tropa especializada extranormal da estrutura. Foi quando se gerou um conflito, quando os generais queriam assumir de fato a transição. E o [general] Silvio Frota tenta o golpe e o [Ernesto] Geisel tira eles da jogada. Pois bem, eles desmontaram o DOI-Codi. Então a linha de frente do combate ao “problema social do campo” passou a ser feita pela polícia estadual, que sempre foi subordinada, na ditadura, ao esquema do Exército. Aquela comunidade de informação, quer dizer, todos os serviços de informação e de polícia e repressão estavam subordinados aos militares. Eles identificavam o “problema social do campo” como um problema político, era uma questão de “não deixar ascender um movimento que politicamente vai se expressar também”. Os governos estaduais passam a ter uma certa autonomia, mas não muita. Tanto é que, quando os governos estaduais novos, de 1982 em diante, principalmente, se estabeleceram, a maioria das secretarias estaduais de Segurança era chefiada por generais. Era uma forma de controle que o Exército tinha sobre o sistema repressivo.

Então havia uma tutela.

Isso, havia e era legalizada. Isso era exposto, era uma coisa acordada. Esse que foi o acordo de poder, na verdade. A Polícia Militar já estava no esquema de repressão, não é que ela não estivesse antes. O que acontece é que ela não era mais coordenada pelo sistema do CIE. Eles só orientavam. Quando tinha um conflito maior, os militares davam suporte. Em vários conflitos do campo, o Exército interveio ou deu suporte. Com tropas ou sem tropas.

É possível dizer então que a violência do campo foi tutelada, patrocinada ou mantida pela própria ditadura?

Sim, mas não só por isso que eu disse. Historicamente, desde o Brasil Colônia, o Estado que chegava ao campo na forma de vilas, fazendas ou grandes plantações era representado pelo próprio latifundiário. Originalmente se chamavam os “coronéis”. E o poder político era fundamentalmente deles no interior do país. Claro que eles repassavam isso para lideranças naquele esquema da Velha República. Esse Estado profundo a ditadura não alterou, porque eles eram a base de apoio da ditadura. É preciso ver que os eleitores e o pessoal que era do PSD e da própria UDN, menos, eram a base política deles, então eles não iam mexer nisso. É um acordo. Então por que recrudesceu a luta camponesa e a repressão? Porque de um lado era uma oportunidade. Os trabalhadores organizaram sindicatos, lutaram pela terra, pelos direitos trabalhistas, aposentadoria, coisa que também não era reconhecida. Por outro lado, era o desejo de que a própria ditadura, os generais, com essa elite, inclusive a burguesia industrial também estava nessa, de que eles pudessem controlar o movimento camponês, não deixar que eles ascendessem socialmente. Não deixar que acontecesse o que aconteceu no final [das décadas] de 50 e 60.

O que aconteceu nesse período?

Foi quando o movimento camponês ganhou certa autonomia. Porque todo o movimento sindical, inclusive o dos camponeses, ainda era controlado pelo Ministério do Trabalho, mas chegou a um ponto em que ele ganhou alguma autonomia e foi um agente político autônomo. Os militares não queriam que isso vingasse. Isso só vai acontecer a partir de 1985. Você vê o pedágio que os camponeses tiveram que pagar para poder serem admitidos no cenário político. Até hoje, a representação camponesa é ínfima no Congresso e nas Assembleias. Isso é herança do passado.

Como pano de fundo disso estava o medo das elites de uma reforma agrária?

Sim, a reforma agrária, que eles associavam ao comunismo. E associavam os sindicatos a um tipo de agitação, de baderna. Na ditadura, tinha gente que pensava estrategicamente. Há uma discussão aqui que eu considero infantil. Eu já adotei esse tipo de postura e não adoto mais há muitos anos, que é você menosprezar os militares, menosprezar o pensamento deles, achar que eles são bobos. Não tem nada disso. Em verdade, claro, tinham muitos trogloditas, mas a elite pensante [existia]… Por que eles não acabaram com o sindicato?

Por quê?

Eles queriam manietar o sindicato, controlar a luta de classes, estabelecer os limites. Porque você sufoca toda a luta, que seria uma luta social, política, não sei o quê. Você controla, estabelece normas. De tal forma que a luta só existe de um modo bem mitigado. Ela não ameaça socialmente e também não educa para lutas maiores. Então a ditadura não só validou a estrutura sindical que foi feita pelo Vargas no período ditatorial. Ele não só estabeleceu o controle do Ministério do Trabalho sobre isso. E as velhas práticas da época do Vargas é de você monitorar as direções. E acabou aquela coisa que é… Isso é mais moderno. Até 1963, os latifundiários controlavam o Ministério do Trabalho. Eles não reconheciam os sindicatos. A ditadura acabou com isso. “Não, isso é bobeira. Nós reconhecemos e controlamos.” E controlavam sob diversas formas. Por exemplo, o trabalhador que foi perseguido, quer dizer, que tinha alguma ficha no Dops, esse, eles não deixavam ser candidato para direção do sindicato.

Sob pena de intervenção.

Sob pena de intervenção.

Como aconteceu em vários…

Fizeram várias intervenções. E, por outro lado, depois estabeleceram a Lei de Greve. O sindicalista, para conseguir fazer a greve dentro da lei, passava um sufoco. Tinha que ter assembleia, tinha que comunicar previamente, o Ministério [do Trabalho] tinha que acompanhar. Depois fazer de novo, reconfirmar etc. Era tudo uma exigência muito grande. Mas, por incrível que pareça, em 1968, nós fizemos uma greve em Contagem (MG), duas lá. Fizemos uma de Osasco (SP). Ainda teve algumas greves pequenas. E teve duas greves no Cabo de Santo Agostinho, lá perto do Recife. As greves do Cabo, todas elas foram feitas seguindo a lei, o que era dificílimo. Mas outras greves nunca seguiram a lei. Porque eles sabiam que não eram capazes de cumprir. E também dava tempo para a repressão baixar.

Quais tipos de crimes os camponeses mais sofreram, segundo sua pesquisa?

O primeiro, o mais grave, é o assassinato, o homicídio. No período da ditadura, incluindo até a promulgação da Constituição de 1988, foram 1.654 mortos e desaparecidos. Todos esses crimes estavam ligados à resistência camponesa, quer dizer, era o pessoal lutando pela terra. Ou por direitos trabalhistas, mas a maioria é terra. O latifúndio, o agronegócio, não lhes dava legitimidade da luta. Eles achavam que era subversão, o trabalhador “estava badernando, atrapalhando o trabalho”, coisas desse tipo. E havia três formas de se fazer. Um, pela própria polícia privada. Ou jagunços. Ou pistoleiros. Tinham empresas e latifundiários que não detinham ainda uma empresa deles, quer dizer, de repressão. Depois, sofisticaram. Tinha gente que alugava uma empresa, fantasiada de segurança, de assistência, que era de repressão. E, terceiro, tinha aquele que contratava o avulso. Era muito comum nas décadas de 70 e 80. Eu vi isso em Mato Grosso. A Praça Central de Cuiabá, você se lembra ali, aquela da igreja Matriz? Ali, mesmo em 1980, você contratava pistoleiros que ficavam sentados ali. E sabia-se o preço de cada um.

Sim, e a polícia não prendia.

Não. Aquilo era gente que estava no esquema que o Estado usava, quer dizer, os agentes usavam para fazer certas “obras”. O latifúndio usava. E também outras rixas de oligarquias. Então era muito comum ali. Eu cheguei lá e a pessoa me falou isso. Eu não acreditava. Não é que eu não soubesse que existia pistoleiro. Mas o cara na rua? Sentado ali, com todo mundo sabendo? E a polícia não prende? Eu achava aquilo um absurdo.

Havia até tabela.

Exato, tabela de preço dos pistoleiros. Isso ficou conhecido. Em 1980, eu estava ajudando a fundar o PT lá no oeste de Mato Grosso, em Aripuanã. Eu fui a Juína, Aripuanã, todas aquelas regiões. Eram vilas, cidadezinhas pequenininhas. E eu tinha que falar com o povo. Todo mundo sabia quem eram os pistoleiros da cidade. […] E eles matavam trabalhadores rurais também. Como freelancers. E havia os pistoleiros que ficavam assim de “tomar conta da terra” do fazendeiro, como um tipo de segurança.

Houve também muitos crimes de tortura?

Muitos. Principalmente se o trabalhador fosse pego pelo jagunço, ele seria torturado. De um lado, era a cultura da violência. A vítima estava “alterando a ordem”. O jagunço era como se fosse o agente da ordem, um agente do Estado. Então ele dava o “corretivo”, fazia a barbaridade. Poderia estuprar a mulher do trabalhador, tocar as pessoas da casa, expulsar, jogá-las no mundo. A questão da terra era central. Geralmente, se a vítima fosse posseira, a missão dada ao jagunço era expulsar o cidadão da terra. O latifundiário e a empresa iriam expulsar. Isso é o principal. O principal, especialmente na Amazônia, mas também no Nordeste, era a disputa pela terra. No caso da Amazônia, existia mais terra em abundância. Então, às vezes, se eles acabavam com o conflito aqui, ele se estabelecia de novo logo adiante. Porque era muito difícil também ele controlar toda aquela extensão de terra. Isso possibilitou a reprodução do campesinato lá. Sem isso, ele não reproduziria. Havia também coisas assim pequenas, de alguns direitos civis, por exemplo. De a vítima não poder participar de atividade política, pois era “suspeita”. Aí ele era reprimido. Ou a vítima organizou o sindicato, pronto, já era suspeito. Ou a vítima iria entrar na Justiça contra… Muita gente morreu assim, inclusive a Margarida [Alves, líder sindical assassinada em 1983]. Judicializar a questão, eles não aceitavam. Havia as vítimas de polícias privadas, que eram arbitrárias. O cara chegava com arma, a vítima tá na roça, e ele falava “sai daqui”. A colheita era perdida e a vítima fugia para a mata. Mas a tipologia dos crimes ocorridos no campo nunca vai aparecer exatamente nas leis de transição. Na Lei de Anistia não tem, na Lei de Mortos Desaparecidos não tem, e na lei da Comissão Nacional da Verdade não tem. Por exemplo, você expulsar a vítima da terra, que é o esbulho possessório. Isso é crime? É crime. Expulsou, desapropriou a vítima sem qualquer direito. Mas a justiça de transição não acolhe esse crime. A única tipologia que a gente aplica no campo é quando se fala assim, genericamente, em “o direito dos sindicalistas”. Quer dizer, quando se perseguiu o trabalhador por ele ser sindicalista.

Como a Comissão Nacional da Verdade tratou o tema dos camponeses, na sua opinião?

Vamos alargar mais a coisa. Porque a Comissão Nacional da Verdade é o cume, o final da linha da justiça de transição. Primeira coisa que houve foi a anistia de 1979. Além de não anistiar os presos políticos, e anistiar os torturadores, ela literalmente não instituiu uma comissão ou um departamento que pudesse trabalhar as demandas dos possíveis anistiados. Então quem trazia isso era a Justiça [comum]. Caso a caso. Não tinha um processo, a princípio. As pessoas é que reivindicavam. Não tinha uma instituição encarregada disso no Executivo.

Então o problema começa lá.

Demorou-se mais de 20 anos para se constituir uma Comissão de Anistia no Brasil. Isso só vai ocorrer em 2002, no final do governo Fernando Henrique. Antes, se procurava o Ministério do Trabalho. Na anistia [1979], você verá que não havia um mecanismo para as pessoas entrarem. Quem entrava era geralmente quem podia comprovar uma ruptura do contrato de trabalho. Era rara a pessoa que tinha ligação com o movimento camponês, que aliás estava em baixa. Quando veio a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, em 1994, já havia um movimento de sindicatos e alguns políticos que apoiavam os trabalhadores. Concretamente, você também tinha como aliada a mulher do presidente da República, Ruth Cardoso. Ela tinha uma pegada nesse tema de reconhecer a anistia, e sua relação com o pessoal dos direitos humanos. Mas essa comissão já nasceu com uma trava, pois os militares resistiram. Na anistia, eles se autoanistiaram. Mas, quando se abre a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, você tem que investigar o corpo, o crime, aí o bicho pegava. Então eles fizeram de um jeito que era sem especificar os direitos. E impuseram assim, que só teria direito “a requerimento da família”. E que a pessoa deveria estar “sob a guarda do Estado”. E a vítima tinha que ser militante política, ou seja, tinha que ter “motivação política”. Tudo aquilo que eles historicamente não reconheciam como motivação política, como os indígenas e os camponeses, já saiu fora da jogada. Ali mesmo. Nem chegou na Comissão de Mortos e Desaparecidos nem à Comissão Nacional da Verdade. Ali matou [o assunto]. Eles se dissociaram da realidade histórica.

Bem, isso só foi ampliado pela força da luta dos familiares de mortos e desaparecidos, pelos comitês de anistia e também pelos líderes políticos. Mas foi um absurdo. Outra coisa: o prazo que eles deram foi: “vocês têm dois meses para fazer requerimentos”. Quer dizer, aí vem de novo a exclusão dos camponeses e indígenas. Em 1994, o movimento camponês não tinha nenhuma pauta desse tipo. E o movimento indígena também nenhuma. Eram aqueles que tinham um movimento social diferente daquela vítima que foi assassinada na cidade. […] Os poucos casos de camponeses que entraram na Comissão de Mortos e Desaparecidos eram basicamente de dois tipos: um, eram os casos mais clássicos e conhecidos, como o de João Pedro Teixeira [líder assassinado em 1962], cujo pedido, aliás, foi [inicialmente] negado. Isso depois foi revisado. E tinham os casos em que a vítima tinha uma família que reivindicava. E muitas vezes obrigavam que as famílias fizessem os levantamentos para trazer provas aos processos. Além de tudo isso, não abriram os arquivos. É a maior dificuldade para provar a arquivística dos mortos e desaparecidos. Mas, apesar de tudo isso, foi colocado na pauta dos direitos humanos o tema dos mortos e desaparecidos. Mas quem ficou excluído ficou. Aí vem a Comissão Nacional da Verdade.

Como foi?

A CNV já vem com um conceito novo, um pouco da Argentina e um pouco da África do Sul. […] A Comissão Nacional da Verdade teve o mérito de tipificar os crimes que a ditadura cometeu, de identificar a cadeia de comando, de não aceitar que os torturadores fossem colocados no mesmo patamar das vítimas. Então ela teve méritos. Agora é o seguinte: praticamente, ela limitou os crimes da ditadura. Porque os relatórios feitos à parte, que são os textos temáticos, não são reconhecidos como o relatório final da comissão. Mesmo porque os temáticos não foram assinados pela comissão, só o relatório final é que foi.

Não foram assinados?

Não. Só o relatório oficial. Isso é textual, porque ali havia juristas, advogados, que não são bestas.

Você entende que essa foi uma compreensão reduzida do que é ou foi uma ditadura.

Quando eles falavam sobre os indígenas, que não podiam entrar no relatório final, eu dizia “vocês leram o relatório da Guatemala?”, que incluiu os crimes contra os povos indígenas. O que é isso?

Você concorda que o tema dos camponeses mortos e desaparecidos na ditadura foi invisibilizado no Brasil?

Quando a população rural do Brasil era a maioria da população, ela já não tinha um direito à cidadania. Eles geravam produto e riqueza, mas não eram eleitores, que é um direito civil. Eles, quando demandantes de direitos, eram escorraçados e impedidos muitas vezes. Violências sofridas por eles nem sempre o juiz ou o delegado aceitavam. E os movimentos sociais, quando não eram reprimidos, também não eram reconhecidos. O empresário não queria negociar, não queria reconhecer. Foi uma luta grande para fazer isso.

Há um pesquisador, o [Moacir] Palmeira, que fala uma coisa importante: houve um trabalho de formiguinha feito pelos sindicatos de trabalhadores rurais que foi muito relevante. O latifundiário e o empresário rural não aceitavam que pudesse haver uma representação dos trabalhadores rurais para defender seus direitos. Essa foi uma luta que durou toda a década de 60, 70, um tanto de 80. E muita gente morreu por causa disso. Ele [autor] diz assim: uma das coisas que contribuiu para isso, por incrível que pareça, é que em 1971 o [ditador Emílio] Médici estabeleceu o Funrural [Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural]. Como não havia estrutura do Estado e ele, Médici, já tentando politicamente manietar os sindicatos de trabalhadores rurais, a ditadura delegou aos sindicatos o poder de expedir o documento para o cidadão se aposentar. Isso só foi retirado agora. Quem retirou foi o Bolsonaro. Nem a ditadura retirou.

Bom, para aposentar o trabalhador, tinha que ter um atestado do sindicato, a burocracia queria ver um papelzinho, uma assinatura, dizendo que aquele cidadão era trabalhador rural. Outra coisa, a assistência médica ocorria dentro do sindicato. São pequenas coisas que levaram os sindicatos a serem reconhecidos pelas autoridades da sua área. Claro que era uma forma de manietar os sindicatos. Mas tinha também o fato de que essa pequena reclamação que o cidadão ia acrescentando – ia à igreja, ao juiz, à comarca – foi muito importante para quebrar o que ele [autor] chama de relação de dominação pessoal.

Até então, o latifúndio dizia “ah, eu conheço você, sua família, você não vai fazer isso, você é meu empregado!”. O cidadão recuava. A conquista dos direitos foi uma coisa cumulativa, não foi da noite para o dia. Antes o cidadão, para ir ao sindicato, tinha um medo do cão. E depois ele quebrou esse medo. As Ligas Camponesas quebraram isso. Depois, a ditadura desmontou tudo isso, e se teve que fazer com os sindicatos. Era uma coisa pequena, mas quebrou o medo de o cidadão enfrentar e lutar pelos seus direitos. Agora, até a repressão e os empresários reconhecerem isso como legítimo, demorou, era sempre foco de conflito.

A invisibilização vem de longe…

Totalmente. Primeiro, ela é secular. Se o cidadão não tinha nem direitos, ele não tinha oportunidade de ser visibilizado como agente político. Quando acontecia alguma coisa, saía uma notícia de imprensa pelo excepcional. “Ah, mataram cinco!” Era algo episódico.

O que foi conseguido até 1964 – o trabalhador ser ouvido, ser recebido pelo presidente da República, falar com as autoridades – foi totalmente quebrado com o golpe daquele ano. Demorou muitos anos para voltar a isso. As notícias na imprensa e os estudos sobre isso foram rareando. Isso só vai ser feito depois, na academia, aos poucos, com os estudos sistemáticos.

Edição: Ed Wanderley

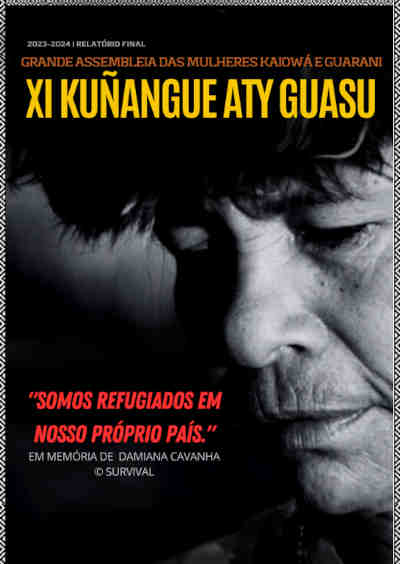

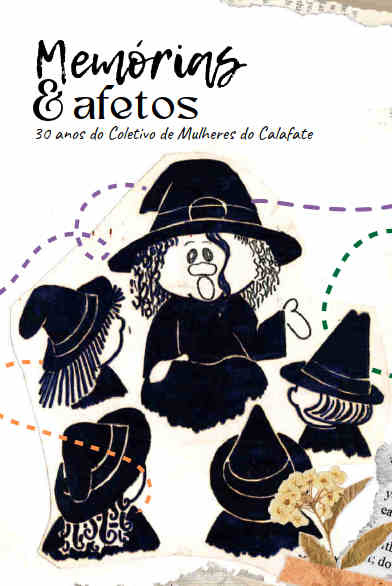

O golpe militar visto pelas mulheres

Edição do mês de março da Revista Quatro Cinco Um analisa os 60 anos do início da ditadura através de entrevistas e artigos de escritoras e pesquisadoras do tema. E mais: uma resenha do livro de Quentin Tarantino. Sorteamos dois exemplares

Publicado 22/03/2024 às 16:31 - Atualizado 22/03/2024 às 16:34

No ano de 2024, completam-se 60 anos do golpe militar. Pensando em ampliar os olhares acerca desse evento, nesse mês de março, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher, a Revista Quatro Cinco Um, parceira do Outras Palavras, elaborou uma edição especial onde o golpe de 1964 é revisitado através dos olhares de escritoras e pesquisadoras mulheres.

Compõem a edição #79 da “revista dos livros”, intitulada: Atentas e fortes, entrevistas, resenhas e artigos “sobre a sombra da ditadura na política e na cultura”, entre outros temas.

Outras Palavras e Revista Quatro Cinco Um irão sortear dois exemplares da Edição #79 | Atentas e fortes – Os 60 anos do golpe vistos pelas mulheres, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 1/4, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2023/03/MATERIA-4-300x75.png 300w" alt="" width="681" height="171" decoding="async" />

https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2023/03/MATERIA-4-300x75.png 300w" alt="" width="681" height="171" decoding="async" />Entre os escritos, há uma entrevista com Heloísa Teixeira, autora de Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo (1960-1970), sobre o impacto da ditadura na produção cultural.

Além disso, há também resenhas dos diários de Mércia Albuquerque, defensora de presos políticos durante a ditadura e de Chumbo, HQ de Matthias Lehmann. A novela gráfica “ilustra como a política separa famílias desde o golpe de 64”.

Ainda há um especial sobre o livro que resgata a trajetória de Herbert Daniel, guerrilheiro gay que participou de ações de combate ao regime. E para completar o quadro, duas colunas especiais, uma escrita por Heloisa Fernandes Câmara acerca dos “fantasmas autoritários que assombram a política atual”; e outra da pesquisadora Deborah Neves analisando os efeitos do autoritarismo nas cidades.

E tem mais…

Com textos acerca de 11 livros e ainda um listão com 96 lançamentos, em 23 áreas, a edição traz também ensaios da escritora inglesa Zadie Smith, sobre a queda do seu eu adolescente, e de Nara Vidal, sobre autoficção e a obsessão pela “verdade” na literatura; Branca Vianna escreve sobre a morte da artista Ana Mendieta, o filme “Anatomia de uma queda” e a dinâmica de gênero e poder nos casais heterossexuais; além de uma crônica sobre a Ucrânia em guerra, por Marina Slhessarenko Barreto e uma entrevista com Morgana Kretzmann, por Iara Biderman.

+ resenhas: especulações e memórias do cineasta Quentin Tarantino, por Marcelo Miranda; crônicas desenterradas de Nelson Rodrigues, por Rui Cardoso Martins; o terceiro volume da série japonesa de Toshikazu Kawaguchi, por Paula Carvalho; como explicar como nascem as palavras para as crianças, por Renata Penzani.

+ colunas: Paulo Roberto Pires, Juliana Borges, Bianca Tavolari, Djaimilia Pereira de Almeida, Humberto Brito, Ondjaki e Renato Parada.

A revista estará nas bancas até o final do mês, não perca tempo e adquira o seu exemplar!

Em parceria com a Revista Quatro Cinco Um, Outras Palavras irá sortear dois exemplares da Edição #79 | Atentas e fortes – Os 60 anos do golpe vistos pelas mulheres, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 1/4, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-300x37.png 300w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-1024x127.png 1024w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-768x95.png 768w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-1536x190.png 1536w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-2048x253.png 2048w" alt="" width="10920" height="1350" style="display: inline-block;" decoding="async" />

https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-300x37.png 300w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-1024x127.png 1024w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-768x95.png 768w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-1536x190.png 1536w, https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2022/11/CANCER-1-2048x253.png 2048w" alt="" width="10920" height="1350" style="display: inline-block;" decoding="async" />Outras Palavras disponibiliza sorteios, descontos e gratuidades para os leitores que contribuem todos os meses com a continuidade de seu projeto de jornalismo de profundidade e pós-capitalismo. Outros Quinhentos é a plataforma que reúne a redação e os leitores para o envio das contrapartidas, divulgadas todas as semanas. Participe!

NÃO SABE O QUE É O OUTROS QUINHENTOS?

• Desde 2013, Outras Palavras é o primeiro site brasileiro sustentado essencialmente por seus leitores. O nome do nosso programa de financiamento coletivo é Outros Quinhentos. Hoje, ele está sediado aqui: apoia.se/outraspalavras/

• O Outros Quinhentos funciona assim: disponibilizamos espaço em nosso site para parceiros que compartilham conosco aquilo que produzem – esses produtos e serviços são oferecidos, logo em seguida, para nossos apoiadores. São sorteios, descontos e gratuidades em livros, cursos, revistas, espetáculos culturais e cestas agroecológicas! Convidamos você a fazer parte dessa rede.

• Se interessou? Clica aqui!

419

419